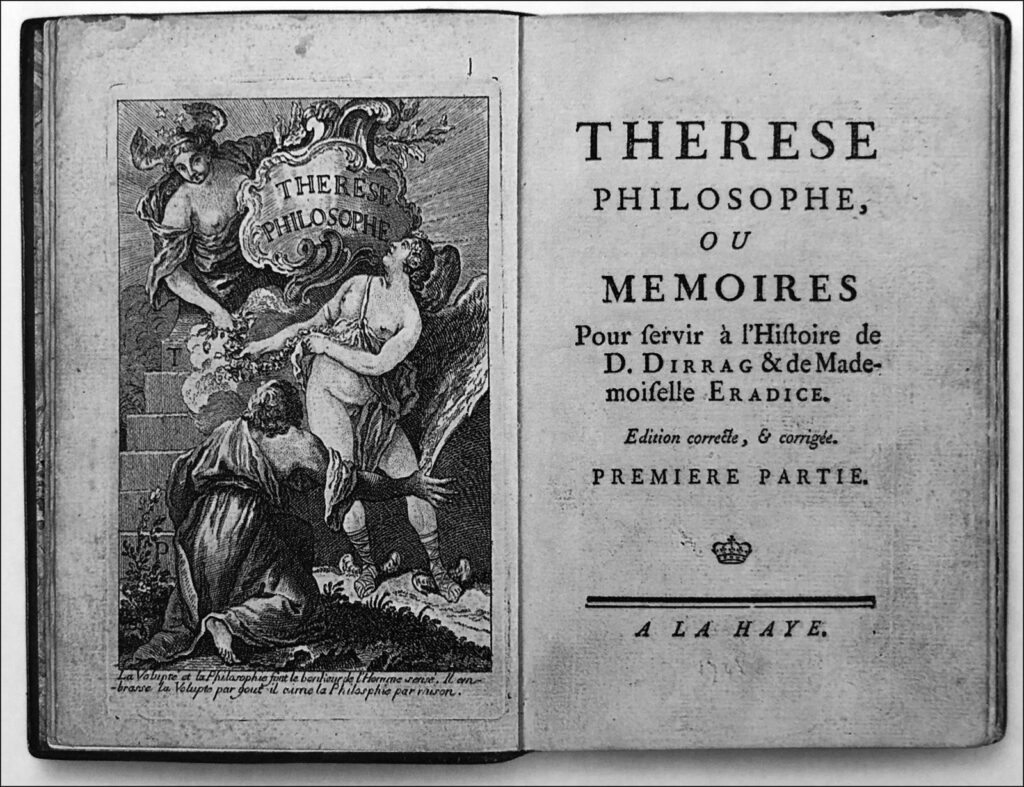

Thérèse philosophe, attribué à Boyer d’Argens

Attiser la curiosité intellectuelle en stimulant les sens, c’est la théorie des libertin.e.s du XVIIIème siècle qui peuplent ce bouquin. Alors c’est aussi bien les sens dula lecteur.e.s que ceux de la jeune Thérèse qui sont titillés par ces histoires de cul et de discussions philosophiques, et ça donne un aperçu plutôt fidèle de qui étaient les libertin.e.s, en tant que penseur.e.s subversifves de leur époque. Chose étonnante (mais pas tant que ça), quand le récit s’abîme dans des scènes qu’on pourrait aujourd’hui qualifier de zones grises ou de situations d’agression, ce n’est que pour aborder l’importance du consentement (sans que le mot soit prononcé), pour décrire les processus de manipulation, d’abus de dominant.e.s sur dominé.e.s ; dans un contexte pourtant bien éloigné de ces questions. C’est un roman d’initiation à la critique sociale, à l’autodétermination individuelle, et à une sexualité choisie ; à travers un récit principalement peuplé de curés libidineux et de femmes – elles aussi libidineuses – qui résistent au sort malheureux que la société voudrait leur imposer.

Elise ou la vraie vie, Claire Etcherelli (1967)

Dans les années 60, Élise, empêtrée dans une vie monotone et sans saveur à Bordeaux, choisi de suivre ce frère avec lequel elle ne s’entend pas vraiment, à Paris. Il a des idées de révolution, il a une folie existentielle qui le rend intéressant, mais il est pénible avec son entourage, et a tendance à la déconsidérer. Pourtant, elle le rejoint et se retrouve à partager la vie des ouvriers algériens d’une usine citroen à porte d’Ivry ; elle assiste impuissante au racisme qu’ils subissent de la part de français.e.s qui voudraient la prendre comme complice, et s’implique dans les luttes qu’elle est venue rejoindre. Un film du même nom (qu’on n’a pas vu) a été réalisé en 1972 à partir de ce roman.

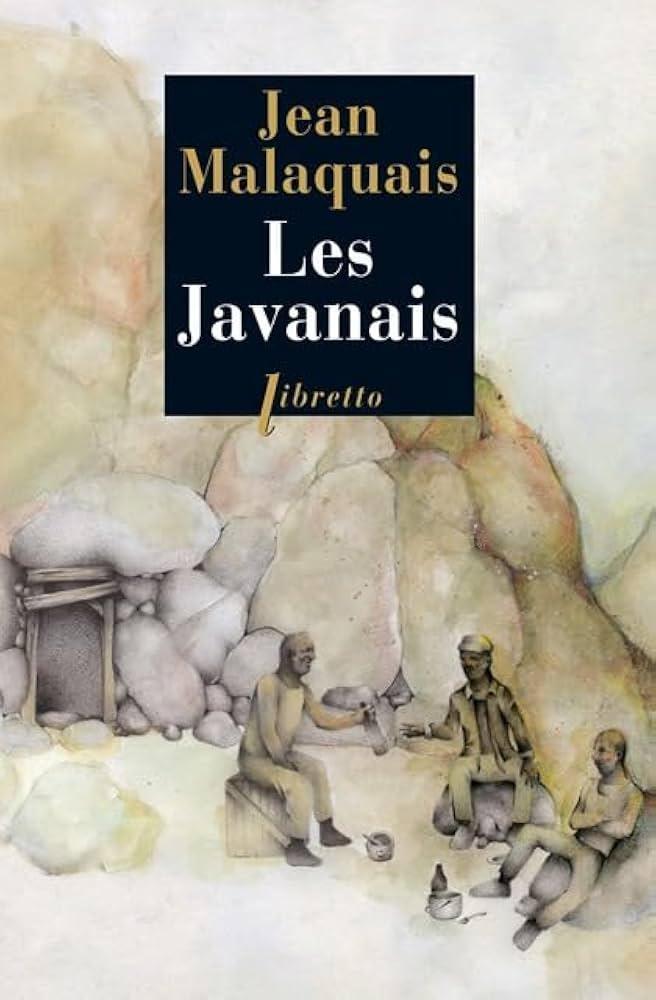

Les javanais, Jean Malaquais (1939)

On est plongées dans les préoccupations quotidiennes de javanais.es, de putes et de gratte-papiers, de flics et de notables qui gèrent le coin, de bistrotières locales et de leurs petits intérêts mesquins ; avant même de savoir où ça se passe, ni à quelle époque. On se croit sur une île éloignée de tout ce qu’on connaît ; les gens parlent un français qui mêle des dizaines des langues, et l’auteur aussi. Une jeune femme en pleine crise mystique, accompagnée d’un lapin, se prend pour une princesse russe persécutée par staline, à côté de mineurs qui ont fui la répression policière pendant des grèves et ont des idées de révolte. Un allemand voyage sans but et descend chaque jour dans la mine pour creuser en compagnie des autres, pendant que sa voisine accumule patiemment des économies sous son plancher. Un docteur sans patient.e.s et désavoué par sa famille fini par soigner des blessures de bagarres absurdes, et des mineurs meurent un jour, ensevelis par un éboulis. Mais toustes errant.e.s qu’iels sont, iels ont atterri là, et ont créé Java, cet îlot surréaliste qui malgré sa capacité à déterminer son propre espace-temps, est ballotté par les aléas existentiels et les décisions prises en haut lieu les concernant. Un chouette livre, qui ne tient en aucun cas sur le suspens ou une quelconque intrigue qui serait bien ficelée, mais reflète la mentalité de la norme et des marges, parle des fantasmes plus ou moins odieux qui s’agitent sous les crânes ; le tout dans un style ébouriffant !

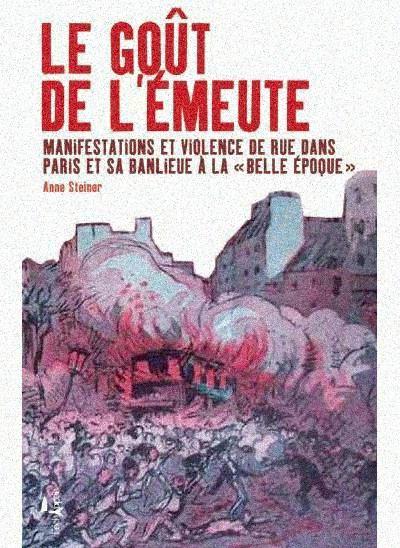

Le goût de l’émeute, manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la « belle époque », d’Anne Steiner (2012)

On avait déjà apprécié son livre Les En-dehors, sur les anarchistes individualistes début 20ème. Ici, le récit historique -documenté, fourni et illustré- qu’elle fait des cinq contextes émeutiers qu’elle a choisi d’exhumer, est passionnant. Il permet à la fois de connaître le déroulé et les raisons de révoltes réprimées dramatiquement comme celle des terrassiers de Draveil-Vigneux (1908), mais aussi de relativiser l’ampleur et la forme que prenaient les mouvements sociaux de cette époque, notamment avant le droit de manifester obtenu en 1905. Chaque chapitre pourrait constituer une brochure, et à défaut d’un accès libre à ce texte pour l’instant, on essaiera peut-être de transformer au moins l’un d’entre eux pour l’infokiosque, car la connaissance des luttes qui nous ont précédés nous paraît importante.

Grâce une enquête anthropologique menée auprès de personnes condamnées pour abus sexuel sur des enfants, Dorothée Dussy dévoile et détaille les fondements incestueux de l’ordre patriarcal. Une plongée sous le tapis du sexisme, de sa reproduction sociale à ses « justifications ». On découvre notamment à travers la collecte et l’analyse de la parole des agresseurs que le patriarcat consiste en l’accaparement des corps de catégories qu’il hiérarchise et déconsidère. Sa violence se reproduit à travers l’oppression des enfants au sein de la famille dont le fonctionnement reflète l’ordre social dominant, le tabou de l’inceste ne consistant pas en une interdiction de l’imposer mais d’en parler.

Grâce une enquête anthropologique menée auprès de personnes condamnées pour abus sexuel sur des enfants, Dorothée Dussy dévoile et détaille les fondements incestueux de l’ordre patriarcal. Une plongée sous le tapis du sexisme, de sa reproduction sociale à ses « justifications ». On découvre notamment à travers la collecte et l’analyse de la parole des agresseurs que le patriarcat consiste en l’accaparement des corps de catégories qu’il hiérarchise et déconsidère. Sa violence se reproduit à travers l’oppression des enfants au sein de la famille dont le fonctionnement reflète l’ordre social dominant, le tabou de l’inceste ne consistant pas en une interdiction de l’imposer mais d’en parler. Derrière un titre et une quatrième de couverture aux relents d’instrumentalisation du féminisme à des fins classistes et racistes (typique des années sos racisme/ni pute ni soumise), on découvre le témoignage poignant et intelligent de Samira Bellil. Elle expose la mécanique patriarcale à l’œuvre dans la société française : les coups et les viols des hommes, la complicité des femmes qui pourtant subissent aussi, la rumeur et la diffamation misogyne, la police et son inquisition masculiniste, l’absence d’aide et de suivie de la justice étatique, l’indifférence sexiste et cupide de ses avocates, l’impact de la masculinité et de sa violence dans la formation de son caractère, les rapports de genre de l’amour hétérosexuel…Si on regrette que la violence soit parfois présentée comme l’apanage des ghettos pauvres, c’est pourtant bien dans l’ensemble du corps social que l’on voit se reproduire l’ordre patriarcal, raciste et capitaliste au détriment d’une jeune femme. Malgré cela, derrière la noirceur de plusieurs épisodes du récit, c’est la résilience, la sororité, les mains tendues, l’amitié.e, la force de la libération de la parole qui se dessinent. Toujours avec sincérité et humour, Samira livre aussi une plongé inédite sur la zone, les bandes, les débuts du hip hop en France, loin des récits hagiographiques que les mecs de cette période tiennent.

Derrière un titre et une quatrième de couverture aux relents d’instrumentalisation du féminisme à des fins classistes et racistes (typique des années sos racisme/ni pute ni soumise), on découvre le témoignage poignant et intelligent de Samira Bellil. Elle expose la mécanique patriarcale à l’œuvre dans la société française : les coups et les viols des hommes, la complicité des femmes qui pourtant subissent aussi, la rumeur et la diffamation misogyne, la police et son inquisition masculiniste, l’absence d’aide et de suivie de la justice étatique, l’indifférence sexiste et cupide de ses avocates, l’impact de la masculinité et de sa violence dans la formation de son caractère, les rapports de genre de l’amour hétérosexuel…Si on regrette que la violence soit parfois présentée comme l’apanage des ghettos pauvres, c’est pourtant bien dans l’ensemble du corps social que l’on voit se reproduire l’ordre patriarcal, raciste et capitaliste au détriment d’une jeune femme. Malgré cela, derrière la noirceur de plusieurs épisodes du récit, c’est la résilience, la sororité, les mains tendues, l’amitié.e, la force de la libération de la parole qui se dessinent. Toujours avec sincérité et humour, Samira livre aussi une plongé inédite sur la zone, les bandes, les débuts du hip hop en France, loin des récits hagiographiques que les mecs de cette période tiennent.

Sous la forme d’un précis consacré au lancer d’objet, le comité des bons conseils recense toute les manières de jeter efficacement diverses choses loin de soi. Sous des dehors pratiques se dévoilent un petit traité philosophique prenant pour point de départ un geste caractéristique que l’être humain a exercé depuis le fond des âges, beaucoup moins anodin qu’on ne l’envisage. Léger mais profond, c’est une lecture revigorante qui donne envie de se saisir des choses pour les voir s’envoler.

Sous la forme d’un précis consacré au lancer d’objet, le comité des bons conseils recense toute les manières de jeter efficacement diverses choses loin de soi. Sous des dehors pratiques se dévoilent un petit traité philosophique prenant pour point de départ un geste caractéristique que l’être humain a exercé depuis le fond des âges, beaucoup moins anodin qu’on ne l’envisage. Léger mais profond, c’est une lecture revigorante qui donne envie de se saisir des choses pour les voir s’envoler.

Les mods, abréviation de modernist, ont fait exister l’un des premiers mouvements contre-culturel de la jeunesse d’après-guerre dont l’influence a été considérable jusqu’à aujourd’hui. On y suit l’histoire de ces jeunes aux allures et attitudes de dandy, qui se forgent un style vestimentaire unique et s’intéressent de près aux scènes musicales caribéenne ou afro-américaine. Un ouvrage qui permet de saisir le lien entre la société industrielle et de loisirs et les désirs de distinction et d’émancipation qu’elle suscite. A la convergence des lignes de fuites du capitalisme et de leur récupération par la marchandise, le mouvement mods influence jusqu’à aujourd’hui les dynamiques contre-culturelles mais a aussi laissé une trace indélébile sur le monde marchand et sa façon de s’adresser aux consommateur.e.s.

Les mods, abréviation de modernist, ont fait exister l’un des premiers mouvements contre-culturel de la jeunesse d’après-guerre dont l’influence a été considérable jusqu’à aujourd’hui. On y suit l’histoire de ces jeunes aux allures et attitudes de dandy, qui se forgent un style vestimentaire unique et s’intéressent de près aux scènes musicales caribéenne ou afro-américaine. Un ouvrage qui permet de saisir le lien entre la société industrielle et de loisirs et les désirs de distinction et d’émancipation qu’elle suscite. A la convergence des lignes de fuites du capitalisme et de leur récupération par la marchandise, le mouvement mods influence jusqu’à aujourd’hui les dynamiques contre-culturelles mais a aussi laissé une trace indélébile sur le monde marchand et sa façon de s’adresser aux consommateur.e.s.

A travers le récit fictif d’un fait divers, le viol et le meurtre d’une femme blanche par cinq afro-américains dans le cinquième arrondissement de paris en 1956, Chester Himes dresse un portrait subtil des rapports d’oppressions de genre, de race, et de classe et de la manière dont ils animent la société occidentale et ses acteurs/actrices. Il montre comment divers processus d’oppressions déterminent et biaisent les rapports de tout un chacun aux autres et aux faits, et tient en haleine avec une galerie de personnages fouillés et une intrigue riche en rebondissements.

A travers le récit fictif d’un fait divers, le viol et le meurtre d’une femme blanche par cinq afro-américains dans le cinquième arrondissement de paris en 1956, Chester Himes dresse un portrait subtil des rapports d’oppressions de genre, de race, et de classe et de la manière dont ils animent la société occidentale et ses acteurs/actrices. Il montre comment divers processus d’oppressions déterminent et biaisent les rapports de tout un chacun aux autres et aux faits, et tient en haleine avec une galerie de personnages fouillés et une intrigue riche en rebondissements. André Thirion livre une autobiographie dense suivant conjointement son parcours au sein du parti communiste et du groupe des surréaliste, et toutes les tentatives qu’il fit pour les rapprocher durant l’entre deux guerres. Une plongée vertigineuse entre évènements historique et vie quotidienne, sur les traces des avant-gardes politiques et artistiques du début du vingtième siècle en france. Galerie de personnages aujourd’hui illustre ramené à leur humanité, voyage à travers l’histoire et les motivations de ces figures, état des lieux des rapports de force, des illusions et des désillusions vécues, un point de vue inédit sur une période et des individu.e.s dont les actes et les prises de positions pour un monde meilleur furent récupéré après guerre et intégrés à une nouvelle mythologie nationaliste et « républicaine ».

André Thirion livre une autobiographie dense suivant conjointement son parcours au sein du parti communiste et du groupe des surréaliste, et toutes les tentatives qu’il fit pour les rapprocher durant l’entre deux guerres. Une plongée vertigineuse entre évènements historique et vie quotidienne, sur les traces des avant-gardes politiques et artistiques du début du vingtième siècle en france. Galerie de personnages aujourd’hui illustre ramené à leur humanité, voyage à travers l’histoire et les motivations de ces figures, état des lieux des rapports de force, des illusions et des désillusions vécues, un point de vue inédit sur une période et des individu.e.s dont les actes et les prises de positions pour un monde meilleur furent récupéré après guerre et intégrés à une nouvelle mythologie nationaliste et « républicaine ». La vie du célèbre bandit, narré avec habileté par sa fille. De sa jeunesse mouvementé à sa place de caïd dans le milieu parisien, en passant par les bataillons disciplinaire d’afrique, le camp de concentration de mauthausen, jusqu’à son rôle de barbouze, Nicole Attia évoque la vie de son père, le présentant comme un homme refusant les contraintes pour lui et pour les autres, solidaire face à l’injustice, réussissant à dépasser ses origines sociales par la seule voie qu’il connait pour ne pas subir sa vie, le banditisme. Ami du célèbre Pierrot le Fou, membre du gang des tractions avants, la célébrité de Jo Attia s’estompe devant le portrait détaillé qui en est fait, et ses aventures ne laissent pas de répit à la lecture!

La vie du célèbre bandit, narré avec habileté par sa fille. De sa jeunesse mouvementé à sa place de caïd dans le milieu parisien, en passant par les bataillons disciplinaire d’afrique, le camp de concentration de mauthausen, jusqu’à son rôle de barbouze, Nicole Attia évoque la vie de son père, le présentant comme un homme refusant les contraintes pour lui et pour les autres, solidaire face à l’injustice, réussissant à dépasser ses origines sociales par la seule voie qu’il connait pour ne pas subir sa vie, le banditisme. Ami du célèbre Pierrot le Fou, membre du gang des tractions avants, la célébrité de Jo Attia s’estompe devant le portrait détaillé qui en est fait, et ses aventures ne laissent pas de répit à la lecture! De la France au Népal au rythme des shiloms, des opiacés et diverses drogues, flash nous fait voyager sur les routes empruntées par les hippies dans les années 70. L’auteur est un petit voyou qui narre sa rencontre avec les drogué.e.s chevelu.e.s dans leurs péripéties pour se défoncer pas cher et sans arrêt, jusque dans les montagnes himalayenne et jusqu’à la folie. Écris suite à son rapatriement sanitaire par l’état français, Charles défraya la chronique avec ces souvenirs de crapule au milieu des freaks.

De la France au Népal au rythme des shiloms, des opiacés et diverses drogues, flash nous fait voyager sur les routes empruntées par les hippies dans les années 70. L’auteur est un petit voyou qui narre sa rencontre avec les drogué.e.s chevelu.e.s dans leurs péripéties pour se défoncer pas cher et sans arrêt, jusque dans les montagnes himalayenne et jusqu’à la folie. Écris suite à son rapatriement sanitaire par l’état français, Charles défraya la chronique avec ces souvenirs de crapule au milieu des freaks. Une biographie d’Édith Piaf qui est en même temps une autobiographie de Simone Berteaut, demi sœur de la célèbre chanteuse. Des caniveaux de Ménilmontant à un succès planétaire, on voit comment la môme piaf a développé son style musical unique, porté à travers le monde la poésie des faubourgs (aujourd’hui on dirait banlieusarde), et formé certains des grands noms de la chanson française qui lui succédèrent. Destin tragique, plongé dans les rouages d’une industrie musical encore balbutiante mais au mécanisme annonciateur, évocation de la vie quotidienne du début xxiéme siècle, le livre est riche de péripétie, d’émotion, d’humour, Simone Berteaut maniant très agréablement sa plume et sa narration.

Une biographie d’Édith Piaf qui est en même temps une autobiographie de Simone Berteaut, demi sœur de la célèbre chanteuse. Des caniveaux de Ménilmontant à un succès planétaire, on voit comment la môme piaf a développé son style musical unique, porté à travers le monde la poésie des faubourgs (aujourd’hui on dirait banlieusarde), et formé certains des grands noms de la chanson française qui lui succédèrent. Destin tragique, plongé dans les rouages d’une industrie musical encore balbutiante mais au mécanisme annonciateur, évocation de la vie quotidienne du début xxiéme siècle, le livre est riche de péripétie, d’émotion, d’humour, Simone Berteaut maniant très agréablement sa plume et sa narration. Dans Morgue pleine on suit les déboires d’un détective privé, ex gendarme ayant tué un manifestant d’une grenade, au prise avec le meurtre d’une actrice pornographique. Comme tout les « néo-polar » de JP Manchette on traverse la France des années 70 avec force description réaliste émaillé d’allusion plus ou moins direct à la critique sociale. Auteur d’extrême gauche appréciant le corpus situ, il fut l’un des écrivains de polar post-68 le plus marquant.

Dans Morgue pleine on suit les déboires d’un détective privé, ex gendarme ayant tué un manifestant d’une grenade, au prise avec le meurtre d’une actrice pornographique. Comme tout les « néo-polar » de JP Manchette on traverse la France des années 70 avec force description réaliste émaillé d’allusion plus ou moins direct à la critique sociale. Auteur d’extrême gauche appréciant le corpus situ, il fut l’un des écrivains de polar post-68 le plus marquant. Synthèse chronologique des évènements et rapports de pouvoir qui bouleversèrent la Russie et le monde en 1917. Marc Ferro était un historien spécialiste de l’histoire soviétique qui montre à travers ses pages comment la révolution ne se réduit pas au coup d’état bolchevique, mais résulte d’un mouvement populaire large visant à la fin du tsarisme et rempli d’espérance sociale.

Synthèse chronologique des évènements et rapports de pouvoir qui bouleversèrent la Russie et le monde en 1917. Marc Ferro était un historien spécialiste de l’histoire soviétique qui montre à travers ses pages comment la révolution ne se réduit pas au coup d’état bolchevique, mais résulte d’un mouvement populaire large visant à la fin du tsarisme et rempli d’espérance sociale. Ce livre retrace chronologiquement la place respective des juif.ves et mulsulman.ne.s sur les territoires de Palestine et d’Israël. L’auteur, historien et prof de fac à l’université de Jérusalem, à ne pas confondre avec l’homme politique israélien faisant parti du Shas (extrême-droite religieuse), nous donne un aperçu des lois appliquées depuis l’empire ottoman ; des politiques souvent discriminatoires et destinées aux arabes, aux juif.ve.s et aux chrétien.ne.s de manière différenciée ; et des mouvements de révolte ou d’accaparement de l’espace favorisés par un empire ou un autre (ottoman, britannique, puissances étrangères qui font de l’ingérence…).

Ce livre retrace chronologiquement la place respective des juif.ves et mulsulman.ne.s sur les territoires de Palestine et d’Israël. L’auteur, historien et prof de fac à l’université de Jérusalem, à ne pas confondre avec l’homme politique israélien faisant parti du Shas (extrême-droite religieuse), nous donne un aperçu des lois appliquées depuis l’empire ottoman ; des politiques souvent discriminatoires et destinées aux arabes, aux juif.ve.s et aux chrétien.ne.s de manière différenciée ; et des mouvements de révolte ou d’accaparement de l’espace favorisés par un empire ou un autre (ottoman, britannique, puissances étrangères qui font de l’ingérence…).