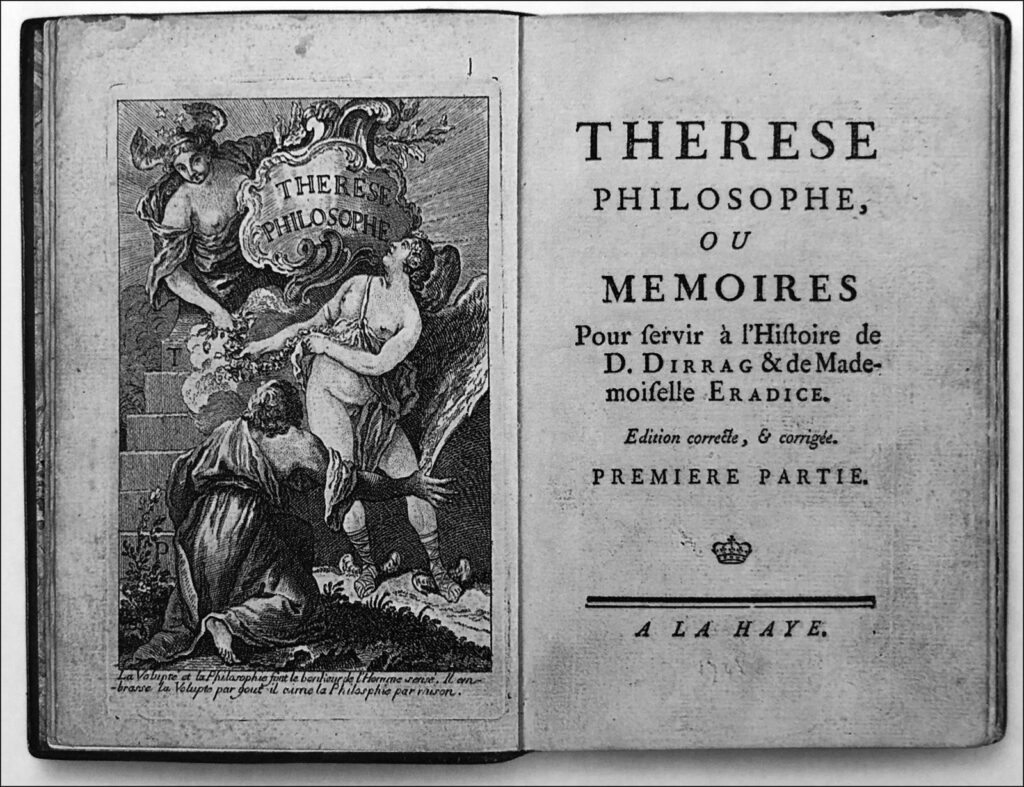

Thérèse philosophe, attribué à Boyer d’Argens

Attiser la curiosité intellectuelle en stimulant les sens, c’est la théorie des libertin.e.s du XVIIIème siècle qui peuplent ce bouquin. Alors c’est aussi bien les sens dula lecteur.e.s que ceux de la jeune Thérèse qui sont titillés par ces histoires de cul et de discussions philosophiques, et ça donne un aperçu plutôt fidèle de qui étaient les libertin.e.s, en tant que penseur.e.s subversifves de leur époque. Chose étonnante (mais pas tant que ça), quand le récit s’abîme dans des scènes qu’on pourrait aujourd’hui qualifier de zones grises ou de situations d’agression, ce n’est que pour aborder l’importance du consentement (sans que le mot soit prononcé), pour décrire les processus de manipulation, d’abus de dominant.e.s sur dominé.e.s ; dans un contexte pourtant bien éloigné de ces questions. C’est un roman d’initiation à la critique sociale, à l’autodétermination individuelle, et à une sexualité choisie ; à travers un récit principalement peuplé de curés libidineux et de femmes – elles aussi libidineuses – qui résistent au sort malheureux que la société voudrait leur imposer.

Elise ou la vraie vie, Claire Etcherelli (1967)

Dans les années 60, Élise, empêtrée dans une vie monotone et sans saveur à Bordeaux, choisi de suivre ce frère avec lequel elle ne s’entend pas vraiment, à Paris. Il a des idées de révolution, il a une folie existentielle qui le rend intéressant, mais il est pénible avec son entourage, et a tendance à la déconsidérer. Pourtant, elle le rejoint et se retrouve à partager la vie des ouvriers algériens d’une usine citroen à porte d’Ivry ; elle assiste impuissante au racisme qu’ils subissent de la part de français.e.s qui voudraient la prendre comme complice, et s’implique dans les luttes qu’elle est venue rejoindre. Un film du même nom (qu’on n’a pas vu) a été réalisé en 1972 à partir de ce roman.

Les javanais, Jean Malaquais (1939)

On est plongées dans les préoccupations quotidiennes de javanais.es, de putes et de gratte-papiers, de flics et de notables qui gèrent le coin, de bistrotières locales et de leurs petits intérêts mesquins ; avant même de savoir où ça se passe, ni à quelle époque. On se croit sur une île éloignée de tout ce qu’on connaît ; les gens parlent un français qui mêle des dizaines des langues, et l’auteur aussi. Une jeune femme en pleine crise mystique, accompagnée d’un lapin, se prend pour une princesse russe persécutée par staline, à côté de mineurs qui ont fui la répression policière pendant des grèves et ont des idées de révolte. Un allemand voyage sans but et descend chaque jour dans la mine pour creuser en compagnie des autres, pendant que sa voisine accumule patiemment des économies sous son plancher. Un docteur sans patient.e.s et désavoué par sa famille fini par soigner des blessures de bagarres absurdes, et des mineurs meurent un jour, ensevelis par un éboulis. Mais toustes errant.e.s qu’iels sont, iels ont atterri là, et ont créé Java, cet îlot surréaliste qui malgré sa capacité à déterminer son propre espace-temps, est ballotté par les aléas existentiels et les décisions prises en haut lieu les concernant. Un chouette livre, qui ne tient en aucun cas sur le suspens ou une quelconque intrigue qui serait bien ficelée, mais reflète la mentalité de la norme et des marges, parle des fantasmes plus ou moins odieux qui s’agitent sous les crânes ; le tout dans un style ébouriffant !

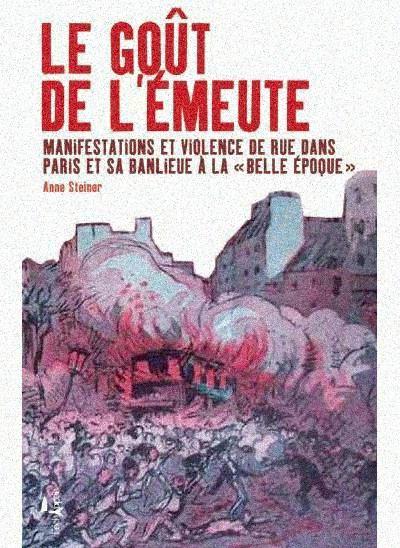

Le goût de l’émeute, manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la « belle époque », d’Anne Steiner (2012)

On avait déjà apprécié son livre Les En-dehors, sur les anarchistes individualistes début 20ème. Ici, le récit historique -documenté, fourni et illustré- qu’elle fait des cinq contextes émeutiers qu’elle a choisi d’exhumer, est passionnant. Il permet à la fois de connaître le déroulé et les raisons de révoltes réprimées dramatiquement comme celle des terrassiers de Draveil-Vigneux (1908), mais aussi de relativiser l’ampleur et la forme que prenaient les mouvements sociaux de cette époque, notamment avant le droit de manifester obtenu en 1905. Chaque chapitre pourrait constituer une brochure, et à défaut d’un accès libre à ce texte pour l’instant, on essaiera peut-être de transformer au moins l’un d’entre eux pour l’infokiosque, car la connaissance des luttes qui nous ont précédés nous paraît importante.