Une bande son pour Les Nouvelles Invasions Barbares/ nouvel album n2k/dj son!

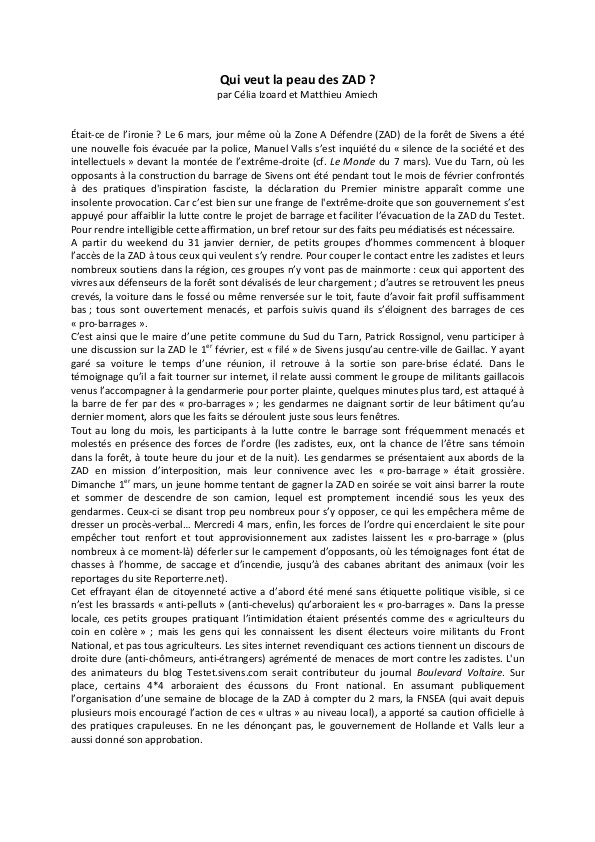

QUI VEUT LA PEAU DES ZAD?

CONCERT SAUVAGE/LYON

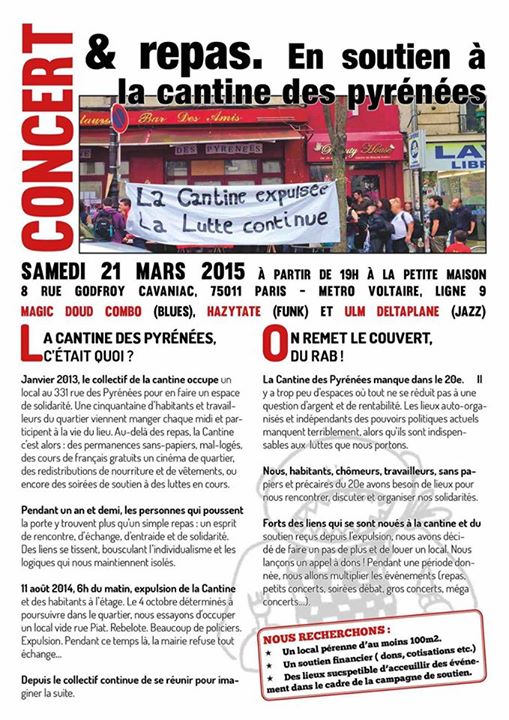

CONCERT ET REPAS EN SOUTIEN A LA CANTINE DES PYRENEES.

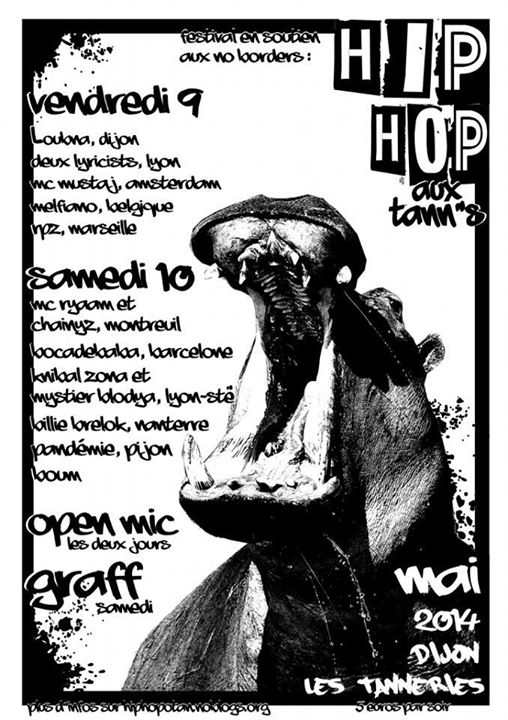

FESTIVAL EN SOUTIEN AUX NO BORDERS: HIP HOP AUX TANNERIES

La critique de l’industrie culturelle

« Ce que nous vendons à Coca Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible », annonce fièrement le patron de TF1 en 2004. Cette déclaration suscite l’indignation du petit milieu culturel. Mais l’homme de télévision ne fait qu’énoncer le triste aboutissement de la logique culturelle.

Theodor Wiensengrund Adorno et Max Horkheimer, deux philosophes marxistes, incarnent l’Ecole de Francfort. Ce courant du marxisme critique se penche sur l’aliénation dans le domaine de la culture. L’industrie du divertissement impose toujours un abrutissement aussi important. Dès 1947, Adorno et Horkheimer, analysent la Kulturindustrie.

Standardisation culturelle

« Les films, la radio et les magazines constituent un système. Chaque secteur est uniformisé et tous le sont les uns par rapport aux autres », observent Adorno et Horkheimer. Dans les régimes totalitaires ou démocratiques, la culture impose une standardisation et une uniformisation esthétiques. Les bâtiments administratifs, les centres d’exposition et les différentes édifices architecturaux se ressemblent tous pour imposer un désert urbain. « Sous le poids des monopoles, toute la civilisation de masse est identique et l’ossature de son squelette conceptuel fabriqué par ce modèle commence à paraître », constatent les deux philosophes.

La logique marchande rythme le secteur de l’art et de la culture. Une rationalité technique colonise tous les aspects de la vie quotidienne. Les médias et la culture éradiquent toute forme de créativité originale pour s’adresser à une masse de spectateurs consommateurs. « Pour le moment, la technologie n’a abouti qu’à la standardisation et à la production en série, sacrifiant tout ce qui faisait la différence entre la logique de l’œuvre et celle du système social », analysent Adorno et Horkheimer. L’industrie culturelle favorise la passivité du public qui ne peut plus exprimer ses désirs spontanés. Aucune sensibilité originale ne peut librement se développer.

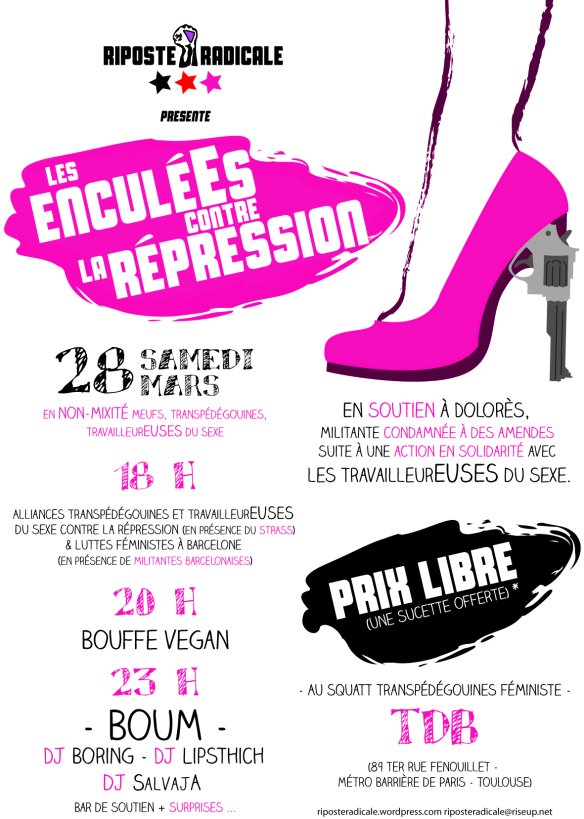

LES ENCULÉES CONTRE LA RÉPRESSION

[Sivens Pacem Para Bellum] Ne rien lâcher en garde à vue, c’est possible !

[Sivens] Témoignage de la garde à vue de Monsieur X

[Sivens] Témoignage de la garde à vue de Monsieur X

Ou comment ne pas donner d’identité en garde à vue et ressortir libre et non accusable.

Un témoignage qui circule par mail et que nous publions ici, non pas pour dicter ce que doit faire une personne en garde à vue mais pour laisser témoignage de ces moments jamais bien sympathique et où il faut bien monter une système de défense.

Vendredi 6 mars 2015.

Une expulsion dans le Tarn.

Je suis mis en garde à vue (GAV) sur les lieux de l’expulsion à 14h20.

L’Officier de Police Judiciaire (OPJ) me demande de décliner mon identité car je n’ai pas de papiers sur moi. Je refuse.

Il me lit mes droits, me propose de voir un médecin. J’accepte.

Me demande le nom de mon avocat, me lit le chef d’accusation : « Participation sans arme à un rassemblement après sommations de dispersion ».

Je refuse de signer la mise en GAV. Ils m’emmènent en voiture à la gendarmerie d’Albi. Durant le trajet les deux OPJ sont très sympathiques, nous discutons. Ils essayent de glaner des infos sur moi et sur le rassemblement au fil de la discussion. Ils insistent légèrement sur mon identité, m’expliquant que ça va rallonger la procédure etc. etc…

Nous arrivons à la gendarmerie. Les deux OPJ m’emmènent dans leur bureau. Ils continuent à insister de plus en plus lourdement sur mon identité. Je ne leur donne rien, je leur explique que c’est politique, que c’est pas contre eux ou pour les faire chier.

LA SUITE SUR LE JURA LIBERTAIRE

Saison 2, épisode 19 : James Brown, forever suffering

Dernier épisode de la série consacrée à James Brown. On revient sur ses dernières grandes années musicales, avant de se faire submerger par la version froide et édulcorée de la Funk qu’il avait défendue corps et âme. Entre 1968 et 1974, il creuse jusqu’à l’épuisement le sillon d’une musique rugueuse, sexuelle, sans concession.

Et puis il se perd, à tous niveaux. Il essaye de s’accrocher à son trône, mais perd peu à peu le soutien d’une partie du peuple des ghettos, par son ralliement à Nixon l’ennemi des pauvres et des Panthers, après avoir perdu celui d’une partie de son public blanc à cause du titre trop explicite « Say it loud ( I’m black and I’m proud). Le tyran est de plus en plus isolé, enchaîne les deuils et les défections, pour finir par sombrer dans la drogue, les violences conjugales, la prison.

On s’attarde pas trop sur sa déchéance dans cette émission, on préfère écouter les morceaux surpuissants qu’il a produit début 70, avec les immenses musiciens qu’il continue d’attirer et d’épuiser : Bootsy Collins, Fred Wesley, Pee Wee Ellis, Maceo Parker, Clyde Stubblefield etc. Et on parle un peu de son lien avec l’Afrique, où il tourne pour la première fois en 1969 et fait la connaissance d’un de ses dignes représentants, Fela Kuti, et où il met le feu en 74 pour le fameux combat Ali / Foreman (avant de jouer pour le sacre d’Omar Bongo…)

L’émission : BCK MIR S.02 EP.19

La playlist : BCK MIR S.02 EP.19 Playlist

PLUS SUR BLACK MIRROR

VERTIGO – BILLIE BRELOK

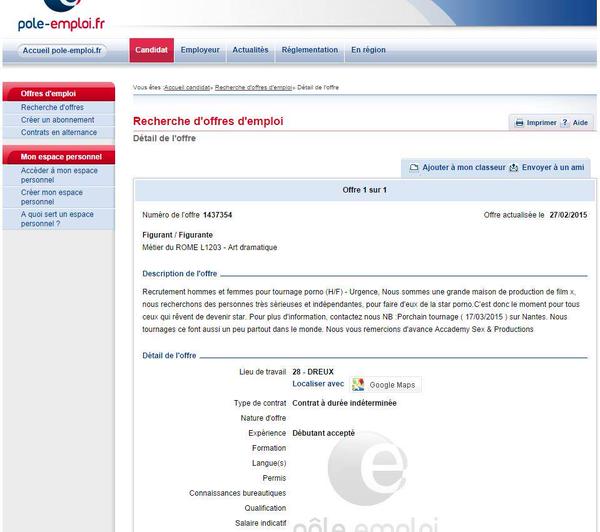

PornEmploi

PORNEMPLOI

Avant sa mutation, nous avions pu constater que l’ANPE sortait peu-à-peu de sa chrysalide en envoyant les demandeurs/deuses d’emploi dans des agences d’intérim – au moyen d’affichettes plaquées sur ses murs, principalement, d’abord, dans la banlieue parisienne.

Elle commençait là à montrer ses liens avec l’ultra-libéralisme.

Avec la fusion ANPE/ASSEDIC, dans la foulée, la donne a changé :

Plus d’ordinateurs, plus de fichiers, plus de réglementation :

Des salariéEs travaillant au rendement ; obéissant à des consignes strictes, dont certaines impliquant de convoquer les « chômeurs/chômeuses » à des rendez-vous improbables, afin de les rayer des listes ; entre autres mesures humiliantes : on voit des éclairagistes de plateau devenir électriciens ; des traducteurs, agents d’assurances, etc…

Les dégâts collatéraux sont nombreux : comme dans d’autres ex-services publics, les employéEs de cette agence gouvernementale souffrent : les dépressions nerveuses, voire suicides, sont nombreux ; comme les humiliations quotidiennes infligées par des petitEs chef/fes presséEs de gravir les échelons pour fouler des moquettes plus épaisses.

Aujourd’hui, sur le site de pôlemploi, catégorie : Art dramatique, on a pu lire :

Recrutement hommes et femmes pour tournage porno (…)

Nous recherchons d’urgence des personnes très sérieuses et indépendantes pour faire d’eux une star porno… Débutants acceptés.

La rémunération n’est pas indiquée.

Devant l’indignation suscitée par cette offre, le Popole a retiré l’annonce. Mais comme nous le savons, les traces sont indélébiles dans les ordinateurs, par exemple. Ou dans la mémoire collective.

« Au moins, Pôle-Emploi n’est pas hypocrite et montre que pour elleux nous ne sommes que de la matière à vendre au capital. »

… La boucle est bouclée ; le papillon a pris son envol, pour … mourir bientôt ?

Dans les flammes de la révolte ?

noscorpsnousappartiennent – 7 mars 2015

Insurrections urbaines à Barcelone

La révolution libertaire dans l’Espagne de 1936-1937 demeure méconnue. Les anarchistes célèbrent, commémorent, idéalisent et mythifient cet épisode historique. Si de nombreux témoignages et hagiographies circulent dans le milieu libertaire, peu de textes analysent cette insurrection trop méconnue. Chris Ealham propose des textes courts et synthétiques dans le livre Barcelone contre ses habitants. 1835-1937.

L’historien étudie les quartiers populaires de Barcelone et les formes de résistance ouvrière. Ce fin connaisseur de la Guerre d’Espagne de 1936 revient sur son parcours. Il grandit dans un milieu modeste durant les années Thatcher, à partir de 1979. Le gouvernement exprime une violence contre la classe ouvrière. Les syndicats et leurs directions bureaucratiques ne permettent plus d’organiser l’affrontement de classe. Les formes traditionnelles de contestation semblent dépassées. « J’en suis venu à croire que les formes institutionnalisées de contestation n’étaient pas appropriées et que la réponse se trouvait dans la rue », témoigne Chris Ealham.

Mais le mouvement punk permet d’exprimer la révolte de la jeunesse. Cette musique peut même déboucher vers la découverte des idées et des pratiques anarchistes. Les études d’histoire permettent de redécouvrir un courant politique délaissé par les universitaires. Barcelone apparaît comme un puissant foyer contestataire. « J’avais très envi d’étudier les conditions locales qui avaient permis l’émergence d’une culture de l’action directe aussi riche et puissante », explique Chris Ealham.

la suite sur ZONES SUBVERSIVES

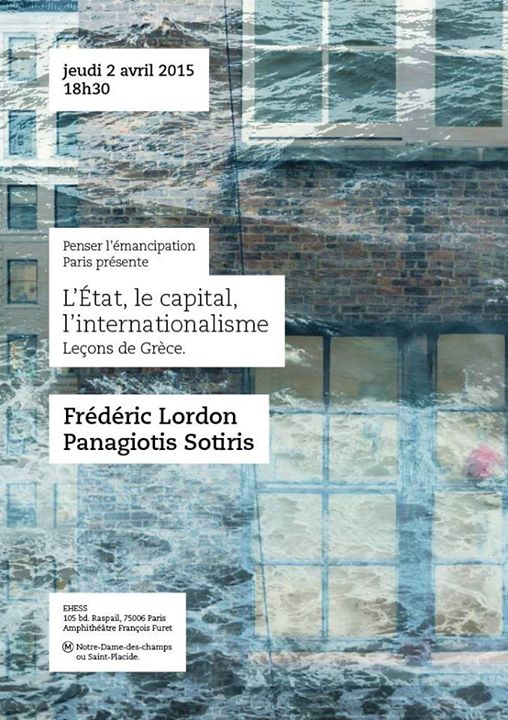

L’ETAT, LE CAPITAL, L’INTERNATIONALISME. LEÇONS DE GRECE.

[Lettre aux amis de Sivens depuis Notre-Dame-des-Landes] Déplacer les termes du conflit, le rendre asymétrique

Lettre aux amis de Sivens

Depuis Notre-Dame-des-Landes

C’est une chose de croire que les ZAD qui prolifèrent partout en France depuis plusieurs mois s’opposent à des projets d’infrastructures plus ou moins importants et plus ou moins publics. C’en est une autre de constater que derrière chaque ZAD se trame un conflit plus profond lié à la question du territoire et de son usage. Depuis plusieurs mois maintenant nous entendons parler ici à Notre-Dame-des-Landes des difficultés que rencontrent les ZAD de Sivens et Roybon avec une partie des riverains qui les environne. Dans chacun de ces cas, deux idées du monde semblent se faire front. Une qui s’expérimente chaque jour à travers une lutte d’occupation d’un espace destiné à la destruction, et qui par conséquent le repeuple, le cultive, l’habite et le transforme, et une autre qui cherche, au nom de l’emploi ou de la tranquillité, à préserver et approfondir la marche forcée du monde vers le contrôle, l’aseptisation et l’aménagement du territoire.

« Dégage !… on aménage » titrait le premier récit de la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Il pointait par son titre l’affligeant constat de ce que l’aménagement du territoire détruit comme rapport au monde. Les fermes deviennent des exploitations agricoles, les bocages deviennent des aéroports, les forêts deviennent des parcs ou des Center Parcs, les quartiers deviennent des écoquartiers, ou des centres des congrès, et le territoire devient ce continuum de flux qui relie les métropoles.

Ici à Roybon, on défend le projet de Center Parcs pour défendre avant toute chose le développement de quelques intérêts locaux, et là à Sivens, projet de barrage ou non, c’est l’idée même d’une ZAD et de ce qu’elle vient bouleverser à laquelle quelques-uns s’attaquent. Depuis le 25 octobre dernier et l’assassinat de Rémi Fraisse, la police avait besoin d’un sérieux relais pour poursuivre ses assauts contre les ZAD avant qu’elles ne contaminent toute la France.

Et la milice de la FNSEA qui sévit depuis plusieurs mois offre un boulevard aux autorités pour regagner la confiance mise à mal par les interventions macabres que nous connaissons. À Sivens comme à Roybon, les tueurs de zadistes deviennent les arbitres d’un conflit de territoire, en quelque sorte les casques bleus des nouvelles formes de lutte. Arbitres dans le discours et complices sur le terrain de tout ce qui peut d’une manière ou d’une autre assécher les ZAD, et en premier lieu en bloquant leurs accès.

Aussi, ce qui se passe depuis plusieurs semaines sur la ZAD du Testet, atteste suffisamment de ce virage stratégique, prémédité ou non, dans l’offensive menée contre ces luttes. Et ce qui menace une ZAD sur ce plan, menace nécessairement les autres ZAD.

À Notre-Dame-des-Landes, depuis la fin de l’opération CESAR à l’automne 2012, nous faisons régulièrement face à des attaques en tous genres, menées sur différents fronts par les partisans du projet : manifs d’ouvriers payés par les patrons du bâtiment pour descendre dans la rue, incendies de cabanes ou de véhicules, menaces de mort, tabassages, les exemples ne manquent pas.

Pourtant, rien ne semble avoir atteint le niveau de violence de Sivens ou de Roybon. Les liens tissés ces dernières années avec les paysans et les habitants de la région offre le plus précieux rempart à ce type d’hostilité. Plus insistant en revanche sont les mouvements orchestrés par AGO Vinci avec une partie du monde agricole. Une nouvelle bataille, encore peu médiatisée, se mène entre des occupants de la ZAD et des paysans en lutte contre les exploitants qui sentent le vent tourner et commencent à se projeter sur les 1200 ha de terres agricoles que contient la zone. Pour l’heure chacun d’eux tente de jouer sa partition et aucun mouvement commun ne semble se profiler malgré les perches tendues par AGO. Car ici aussi, quand ils ne sont pas entrain de jeter des ragondins sur la préfecture, les agriculteurs de la FNSEA mettent tout en œuvre pour agrandir leurs exploitations. Ici aussi les fermes disparaissent une à une depuis plus de 50 ans, ici aussi devenir paysan ou cultiver des terres est devenu un calvaire.

Aussi, ce qui fait rage en ce moment au Testet n’est que le triste visage de ce qui nous menace ici en cas d’abandon du projet, une double offensive menée par les autorités accompagnées par tous les conservateurs de la région.

Bon, que la FNSEA voit d’un mauvais œil la prolifération des ZAD n’a rien d’étonnant, qu’elle devienne la principale courroie de transmission des mesquineries du pouvoir laisse en revanche quelques sueurs froides. Ce n’est plus seulement des grenades et des flashballs dont il faut se méfier, c’est aussi des milices qui agissent sans mesure sous l’œil bienveillant des gendarmes.

Car si ces derniers ont une marge de manœuvre relativement réduite depuis la mort de Rémi Fraisse, rien ne les empêche de fermer les yeux quand certains énervés de la FDSEA tabassent des opposants au barrage, mettent le feu à leurs cabanes ou détruisent leurs véhicules.

Ils apparaîtront toujours comme ceux qui viennent défendre la neutralité si rassurante et pourtant si mensongère de la République en s’interposant entre « deux extrêmes ».

En réalité, ce que supervisent les flics entre les opposants au barrage et les opposants à la ZAD, c’est la symétrie du conflit frontal qu’ils ne peuvent plus assumer sans prendre le risque de tuer.

Ce vendredi 6 mars 2015 sonnera comme un coup de massue sur le mouvement des ZAD. Le même coup a le 16 octobre 2012, produit le même effet sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Après quelques heures d’intervention le préfet annonçait la fin de l’opération et le contrôle de la Zone. Un mois après, pourtant, nous étions 40’000 à reconstruire les cabanes, et à tenir en échec l’une des plus grosses opérations policières de ces dernières années. Notre force fut de déplacer les termes du conflit, de le rendre asymétrique.

Nous relayons les appels venant du Testet à organiser des rassemblements de solidarité partout où c’est possible, à mener des actions contre les préfectures, la FNSEA, et le PS.

Nous pensons avant tout aux amis en garde à vue ce soir, et sommes de tout cœur auprès d’eux.

Quelques occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes – Indymedia Nantes, 7 mars 2015