Recueil d’histoires vraies dans l’Amérique des années 90, par l’auteur de Fight club « Aujourd’hui on court après l’expérience pour engendrer la fiction », dit il très justement dans l’une de ses nouvelles. Entre observation anthropologique et littérature gonzo.

Recueil d’histoires vraies dans l’Amérique des années 90, par l’auteur de Fight club « Aujourd’hui on court après l’expérience pour engendrer la fiction », dit il très justement dans l’une de ses nouvelles. Entre observation anthropologique et littérature gonzo.

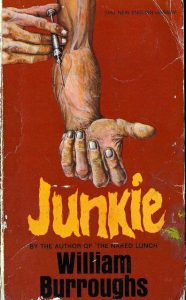

Roman autobiographique narrant le quotidien d’un addict à l’héroïne de New York à Mexico durant les années 40.

Roman autobiographique narrant le quotidien d’un addict à l’héroïne de New York à Mexico durant les années 40.

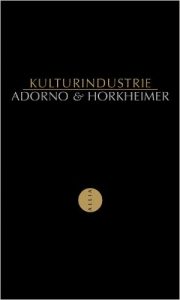

Essai des années 40 sur l’industrie culturelle et ses effets économiques et sociaux. « Tous se pressent dans la crainte de manquer quelque chose », indispensable à la lecture à l’heure de netflix, youtube, et autre « création de contenu »…

Essai des années 40 sur l’industrie culturelle et ses effets économiques et sociaux. « Tous se pressent dans la crainte de manquer quelque chose », indispensable à la lecture à l’heure de netflix, youtube, et autre « création de contenu »…

Roman historique sur les traces d’un clerc du XVIème siècle, plongée aux cœurs des bouleversements sociaux, philosophiques, et religieux de ces temps à travers la vie d’un protagoniste imaginaire mais archétypique.

Roman historique sur les traces d’un clerc du XVIème siècle, plongée aux cœurs des bouleversements sociaux, philosophiques, et religieux de ces temps à travers la vie d’un protagoniste imaginaire mais archétypique.

Roman biographique sur le « rouge-brun » Édouard Limonov, de l’underground soviétique sous Brejnev aux guerres des Balkans, en passant par New York et Paris ou Emmanuel Carrère, le biographe, fréquenta l’olibrius. Intéressant pour comprendre le confusionnisme de Limonov.

Roman biographique sur le « rouge-brun » Édouard Limonov, de l’underground soviétique sous Brejnev aux guerres des Balkans, en passant par New York et Paris ou Emmanuel Carrère, le biographe, fréquenta l’olibrius. Intéressant pour comprendre le confusionnisme de Limonov.

Polar social en milieu hospitalier permettant à l’auteur de Football Factory de dérouler une critique au vitriol de la société de classe anglaise.

Polar social en milieu hospitalier permettant à l’auteur de Football Factory de dérouler une critique au vitriol de la société de classe anglaise.

Roman ayant l’originalité de se dérouler en grande partie dans la scène emo/screamo française début 2000. Celleux qui respirèrent le parfum des caves de bar et de squat, coincé entre une distro de disques obscurs et un chanteur s’époumonant à l’agonie, réveilleront leurs souvenirs en lisant ce livre.

Roman ayant l’originalité de se dérouler en grande partie dans la scène emo/screamo française début 2000. Celleux qui respirèrent le parfum des caves de bar et de squat, coincé entre une distro de disques obscurs et un chanteur s’époumonant à l’agonie, réveilleront leurs souvenirs en lisant ce livre.

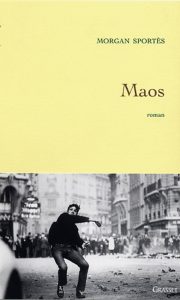

Roman conspirationniste directement et librement inspiré des expériences de la Gauche Prolétarienne, et des trajectoires virevoltante de ses anciens membres. L’auteur fut un poto à Rollin et Debord, proche de l’antipsychiatrie époque Houri/Guattari, et développe la thèse d’une manipulation des maos de la GP par la CIA pour précipiter l’Europe dans le libéralisme…

Roman conspirationniste directement et librement inspiré des expériences de la Gauche Prolétarienne, et des trajectoires virevoltante de ses anciens membres. L’auteur fut un poto à Rollin et Debord, proche de l’antipsychiatrie époque Houri/Guattari, et développe la thèse d’une manipulation des maos de la GP par la CIA pour précipiter l’Europe dans le libéralisme…

plus de livres ICI

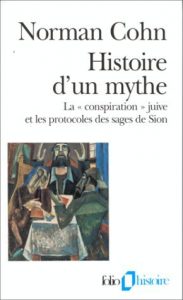

Norman Cohn retrace ici l’histoire du faux politique « les protocoles des sages de Sion », et dessine les raisons historiques, psychologiques, et social qui permettent à l’antisémitisme de subsister malgré des fondements proprement délirant.

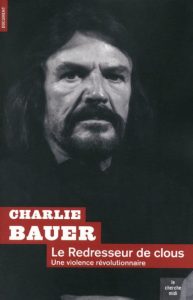

Norman Cohn retrace ici l’histoire du faux politique « les protocoles des sages de Sion », et dessine les raisons historiques, psychologiques, et social qui permettent à l’antisémitisme de subsister malgré des fondements proprement délirant. Récit autobiographique du bandit révolutionnaire, son enfance, sa relation avec Mesrine, son engagement auprès du FLN…Il parle de lui et de ses camarades, il s’explique et explique son parcours à travers les luttes, et pourquoi il n’a jamais abandonné !

Récit autobiographique du bandit révolutionnaire, son enfance, sa relation avec Mesrine, son engagement auprès du FLN…Il parle de lui et de ses camarades, il s’explique et explique son parcours à travers les luttes, et pourquoi il n’a jamais abandonné !

Recueil d’histoires vraies dans l’Amérique des années 90, par l’auteur de Fight club « Aujourd’hui on court après l’expérience pour engendrer la fiction », dit il très justement dans l’une de ses nouvelles. Entre observation anthropologique et littérature gonzo.

Recueil d’histoires vraies dans l’Amérique des années 90, par l’auteur de Fight club « Aujourd’hui on court après l’expérience pour engendrer la fiction », dit il très justement dans l’une de ses nouvelles. Entre observation anthropologique et littérature gonzo. Roman autobiographique narrant le quotidien d’un addict à l’héroïne de New York à Mexico durant les années 40.

Roman autobiographique narrant le quotidien d’un addict à l’héroïne de New York à Mexico durant les années 40. Essai des années 40 sur l’industrie culturelle et ses effets économiques et sociaux. « Tous se pressent dans la crainte de manquer quelque chose », indispensable à la lecture à l’heure de netflix, youtube, et autre « création de contenu »…

Essai des années 40 sur l’industrie culturelle et ses effets économiques et sociaux. « Tous se pressent dans la crainte de manquer quelque chose », indispensable à la lecture à l’heure de netflix, youtube, et autre « création de contenu »… Roman historique sur les traces d’un clerc du XVIème siècle, plongée aux cœurs des bouleversements sociaux, philosophiques, et religieux de ces temps à travers la vie d’un protagoniste imaginaire mais archétypique.

Roman historique sur les traces d’un clerc du XVIème siècle, plongée aux cœurs des bouleversements sociaux, philosophiques, et religieux de ces temps à travers la vie d’un protagoniste imaginaire mais archétypique. Roman biographique sur le « rouge-brun » Édouard Limonov, de l’underground soviétique sous Brejnev aux guerres des Balkans, en passant par New York et Paris ou Emmanuel Carrère, le biographe, fréquenta l’olibrius. Intéressant pour comprendre le confusionnisme de Limonov.

Roman biographique sur le « rouge-brun » Édouard Limonov, de l’underground soviétique sous Brejnev aux guerres des Balkans, en passant par New York et Paris ou Emmanuel Carrère, le biographe, fréquenta l’olibrius. Intéressant pour comprendre le confusionnisme de Limonov. Polar social en milieu hospitalier permettant à l’auteur de Football Factory de dérouler une critique au vitriol de la société de classe anglaise.

Polar social en milieu hospitalier permettant à l’auteur de Football Factory de dérouler une critique au vitriol de la société de classe anglaise. Roman ayant l’originalité de se dérouler en grande partie dans la scène emo/screamo française début 2000. Celleux qui respirèrent le parfum des caves de bar et de squat, coincé entre une distro de disques obscurs et un chanteur s’époumonant à l’agonie, réveilleront leurs souvenirs en lisant ce livre.

Roman ayant l’originalité de se dérouler en grande partie dans la scène emo/screamo française début 2000. Celleux qui respirèrent le parfum des caves de bar et de squat, coincé entre une distro de disques obscurs et un chanteur s’époumonant à l’agonie, réveilleront leurs souvenirs en lisant ce livre. Roman conspirationniste directement et librement inspiré des expériences de la Gauche Prolétarienne, et des trajectoires virevoltante de ses anciens membres. L’auteur fut un poto à Rollin et Debord, proche de l’antipsychiatrie époque Houri/Guattari, et développe la thèse d’une manipulation des maos de la GP par la CIA pour précipiter l’Europe dans le libéralisme…

Roman conspirationniste directement et librement inspiré des expériences de la Gauche Prolétarienne, et des trajectoires virevoltante de ses anciens membres. L’auteur fut un poto à Rollin et Debord, proche de l’antipsychiatrie époque Houri/Guattari, et développe la thèse d’une manipulation des maos de la GP par la CIA pour précipiter l’Europe dans le libéralisme…