Entretien avec Samir du Mouvement de l’Immigration et des Banlieues

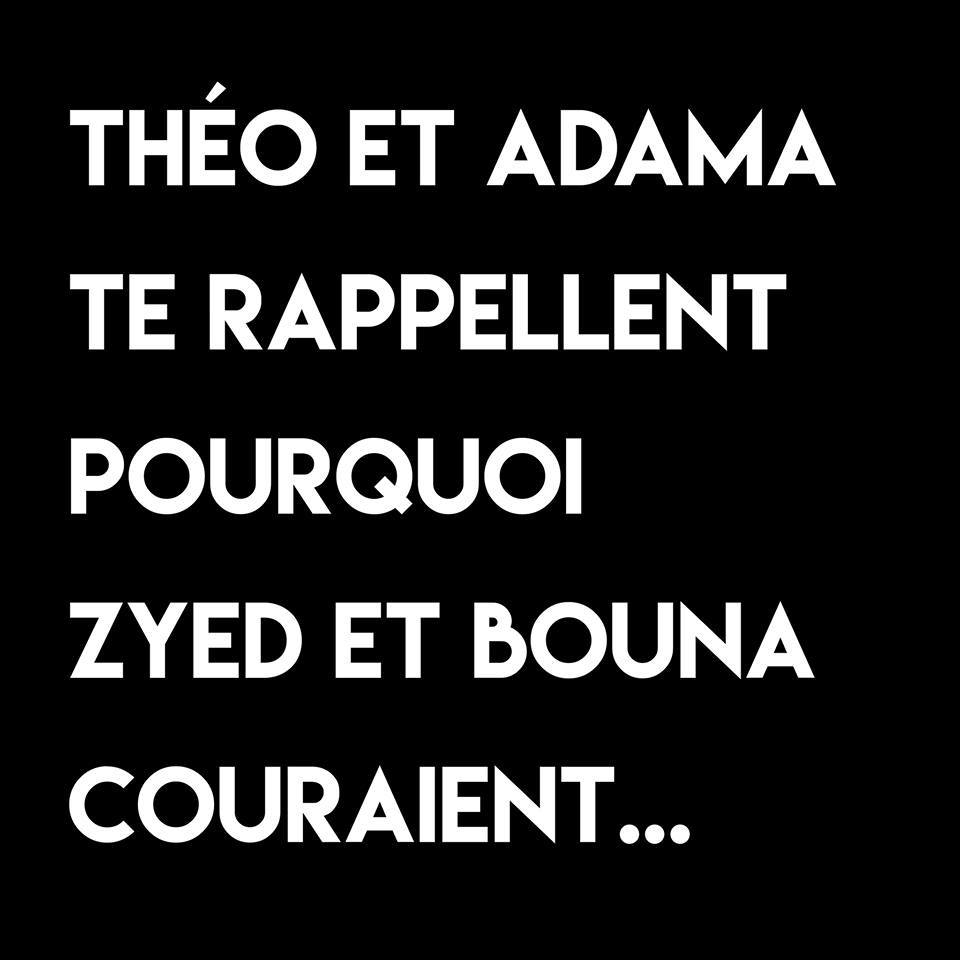

Depuis que les exactions des policiers d’Aulnay-sous-bois ont été rendues publiques, les émeutes nocturnes en banlieue parisienne ne semblent pas vouloir s’arrêter et ce malgré les appels au calme et les menaces de l’exécutif. Un lecteur de lundimatin a donc jugé pertinent de nous faire parvenir l’entretien qu’il a mené avec Samir, militant issu du Mouvement de l’immigration et des banlieues. Ce dernier revient sur sa politisation en banlieue dans les années 90, sur les émeutes de novembre 2005, sur le rôle des associations de quartier et nous donne son point de vue sur le mouvement actuel #justicepourtheo. Il livre ici une analyse particulière sur le prolongement de l’émeute dans l’action militante, voire politique et dans la jonction avec d’autres formes de luttes.

- Bonjour Samir, peux-tu nous parler de ton parcours politique ? Tu as notamment fait partie du Mouvement de l’immigration et des banlieues (Mib) dans les années 90. Quelle était la particularité de votre démarche politique dans les quartiers populaires ?

- Le conflit avec la police a commencé très tôt, dans les année 88-89. Mais ce qui m’a construit en tant que militant s’est produit le 17 décembre 97. Abdelkader Bouziane a été tué par la brigade anti-criminalité. On n’était pas encore politisés, mais on a organisé des émeutes sur plusieurs jours, suite à son meurtre d’une balle derrière la tête. On connaissait la police, c’est-à-dire qu’on savait qu’ils étaient là pour nous faire mal et pas pour nous aider. On s’est organisés de la manière qui nous semblait la meilleure et celle que l’on connaissait : l’émeute.

Par la suite, on a rencontré des gens extérieurs au quartier : ils étaient du Mib. Ils nous ont expliqué que l’émeute c’était bien – une forme d’acte politique, efficace sur un court terme – mais que la meilleure manière de nous défendre dans un quartier, c’était de nous organiser entre nous, les habitants. Ils nous parlaient de l’autonomie et de l’auto-organisation : les meilleurs moyens selon eux pour parvenir à rétablir la vérité sur des crimes policiers sans laisser les « arabes et les noirs de service » (qui à l’époque étaient de S.O.S racisme) faire leur sale travail. Pour les contrecarrer et éviter la récupération, il fallait raconter notre propre histoire sur ces violences. Ils nous ont expliqué qu’ils ne le feraient pas à notre place, mais qu’ils allaient nous former et nous apporter une aide pour nous auto-organiser et parler de nos problèmes (rénovation urbaine, violences policières et racisme ambiant) de ces trente dernières années. C’est ce qui nous a amené à devenir amis avec eux. Et puis ils n’ont jamais condamné les émeutes. Au contraire, ils nous ont soutenus en affirmant que c’était des actes politiques. Mais pour eux insuffisants : il fallait leur donner une suite en faisant de la politique dans nos quartiers par l’éducation populaire. Nos quartiers ne sont pas des déserts politiques, il y a toujours eu des luttes et des mouvements autonomes, mais toujours étouffés par les supplétifs du parti socialiste et de la droite.

a lire intégralement sur LUNDI MATIN

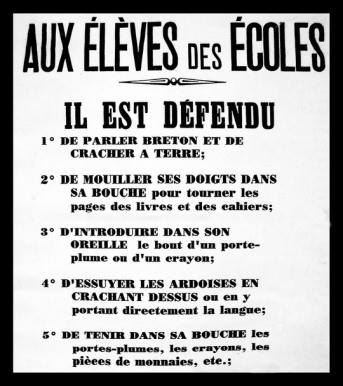

par Yann Brékilien (un indépendantiste breton qui a fait partie de la résistance, en 39-45 au sein des FTP), nous rappelle à quel point les petits paysans de la fin du XXème siècle se sont fait avoir par les promesses du gouvernement liés au remembrement et à la mécanisation des campagnes, et à quel point ça leur a déplut! Retour de la guerre d’Algérie, espoirs liés au confort moderne, endettement des paysans, émeutes à Morlaix et Quimper, fuite des femmes vers les villes pour de meilleures conditions de vie, bagarres avec des CRS, solidarité entre les travailleurs et les étudiants… C’est un livre original et pas si désespéré, promis!

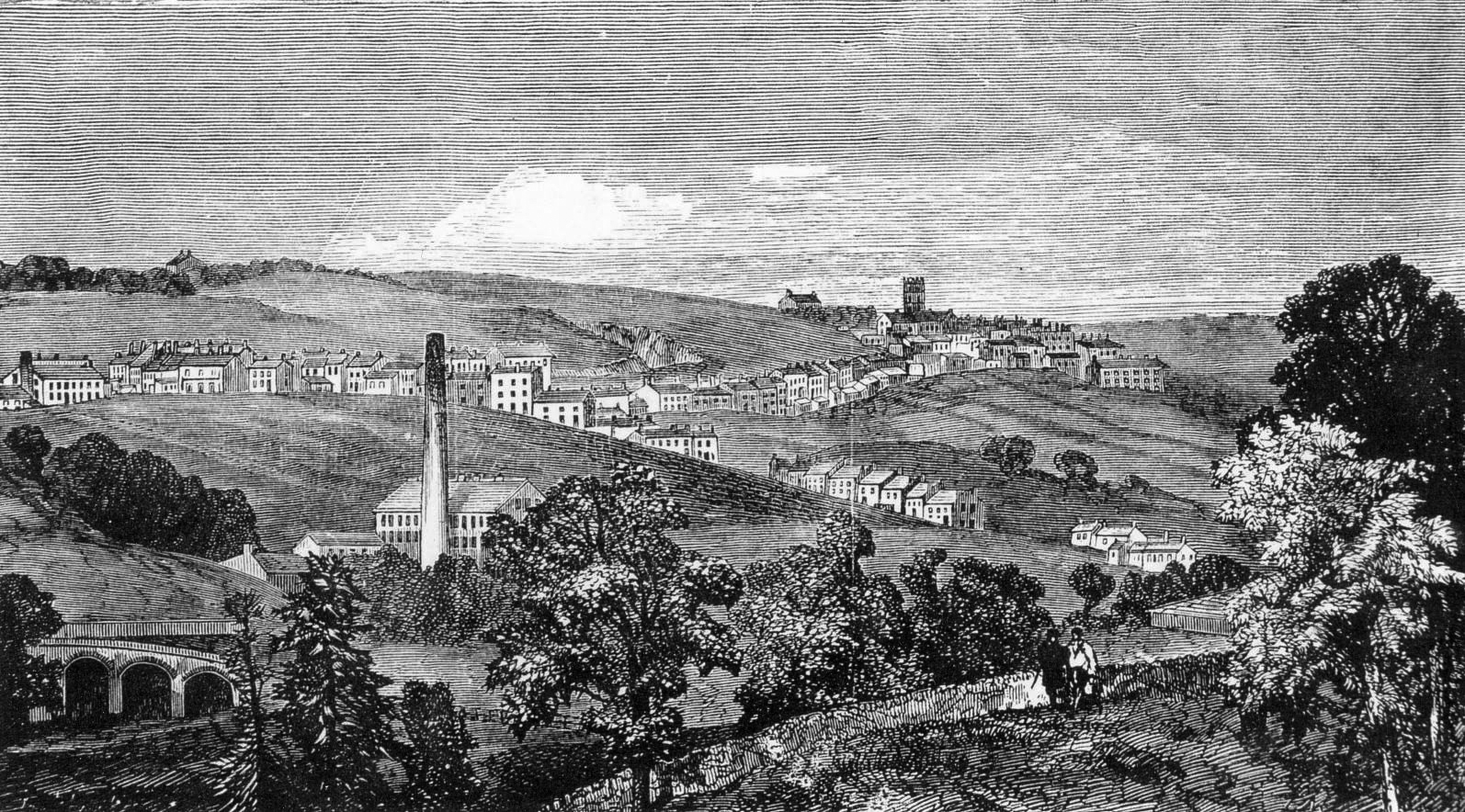

par Yann Brékilien (un indépendantiste breton qui a fait partie de la résistance, en 39-45 au sein des FTP), nous rappelle à quel point les petits paysans de la fin du XXème siècle se sont fait avoir par les promesses du gouvernement liés au remembrement et à la mécanisation des campagnes, et à quel point ça leur a déplut! Retour de la guerre d’Algérie, espoirs liés au confort moderne, endettement des paysans, émeutes à Morlaix et Quimper, fuite des femmes vers les villes pour de meilleures conditions de vie, bagarres avec des CRS, solidarité entre les travailleurs et les étudiants… C’est un livre original et pas si désespéré, promis! […] Tout a commencé un certain 12 avril 1811. En pleine nuit, trois cent cinquante hommes, femmes et enfants s’abattirent sur une filature industrielle du Nottinghamshire, détruisant les grands métiers à tisser à coups de masse et mettant le feu aux installations. Cet événement deviendra rapidement du folklore populaire. La manufacture appartenait à William Cartwright, fabricant de fils de médiocre qualité mais tout équipé de machines flambant neuves. En elle-même, l’usine était, en ces années, une nouvelle espèce de champignon poussant dans le paysage ; habituellement, le travail s’accomplissait dans de modestes ateliers. Soixante-dix autres métiers à tisser industriels furent détruits cette même nuit dans d’autres bourgades des environs. L’incendie accompagné de son bouquet de masses se déplaça ensuite vers les comtés voisins de Derby, Lancashire et York, au cœur de cette Angleterre du début du XIXe, point de gravité de la révolution industrielle. La traînée de poudre partie du bourg d’Arnold s’étendit de manière incontrôlée à tout le centre de l’Angleterre durant deux années, poursuivie par une armée de dix mille soldats commandés par le général Thomas Maitland. Dix mille soldats ? Wellington en commandait bien moins lorsqu’il entra en campagne contre les armées napoléoniennes depuis le Portugal. Plus de soldats que contre la France ? Cela s’explique : la France de Napoléon représentait une proche menace mais le fantôme qui hantait la cour d’Angleterre, c’était les assemblées. Il ne s’était écoulé qu’un quart de siècle depuis l’an I de la Révolution. Dix mille soldats ! Ce nombre est la preuve de l’immense difficulté à en finir avec les luddites. Sans doute parce que les membres du mouvement se confondaient avec la communauté même. Et cela dans les deux sens du terme : tout en comptant sur l’aide de la population, ils étaient cette population. Maitland et ses soldats ont désespérément cherché Ned Ludd, leur chef. Sans jamais le trouver. D’ailleurs, ils n’auraient jamais pu le trouver, Ned Ludd n’a jamais existé : il ne fut qu’un nom inventé par les gens du cru pour désorienter Maitland. […]

[…] Tout a commencé un certain 12 avril 1811. En pleine nuit, trois cent cinquante hommes, femmes et enfants s’abattirent sur une filature industrielle du Nottinghamshire, détruisant les grands métiers à tisser à coups de masse et mettant le feu aux installations. Cet événement deviendra rapidement du folklore populaire. La manufacture appartenait à William Cartwright, fabricant de fils de médiocre qualité mais tout équipé de machines flambant neuves. En elle-même, l’usine était, en ces années, une nouvelle espèce de champignon poussant dans le paysage ; habituellement, le travail s’accomplissait dans de modestes ateliers. Soixante-dix autres métiers à tisser industriels furent détruits cette même nuit dans d’autres bourgades des environs. L’incendie accompagné de son bouquet de masses se déplaça ensuite vers les comtés voisins de Derby, Lancashire et York, au cœur de cette Angleterre du début du XIXe, point de gravité de la révolution industrielle. La traînée de poudre partie du bourg d’Arnold s’étendit de manière incontrôlée à tout le centre de l’Angleterre durant deux années, poursuivie par une armée de dix mille soldats commandés par le général Thomas Maitland. Dix mille soldats ? Wellington en commandait bien moins lorsqu’il entra en campagne contre les armées napoléoniennes depuis le Portugal. Plus de soldats que contre la France ? Cela s’explique : la France de Napoléon représentait une proche menace mais le fantôme qui hantait la cour d’Angleterre, c’était les assemblées. Il ne s’était écoulé qu’un quart de siècle depuis l’an I de la Révolution. Dix mille soldats ! Ce nombre est la preuve de l’immense difficulté à en finir avec les luddites. Sans doute parce que les membres du mouvement se confondaient avec la communauté même. Et cela dans les deux sens du terme : tout en comptant sur l’aide de la population, ils étaient cette population. Maitland et ses soldats ont désespérément cherché Ned Ludd, leur chef. Sans jamais le trouver. D’ailleurs, ils n’auraient jamais pu le trouver, Ned Ludd n’a jamais existé : il ne fut qu’un nom inventé par les gens du cru pour désorienter Maitland. […]